传媒视角

【甘肃科技报】从陇中田埂到浩瀚星辰——记全国先进工作者、兰州化物所研究员张永胜

甘肃科技报社融媒体中心记者 张云文

4月28日,在中华全国总工会成立100周年之际,中国科学院兰州化物所研究员张永胜荣获“全国先进工作者”称号。这份荣誉,是对他数十年扎根西部,在材料科学领域默默耕耘,为国家高端装备发展贡献卓越力量的最高褒奖。他的求学经历、科研选择以及攻克技术难题的奋斗历程,不仅彰显出一位科研工作者心怀家国、矢志报国的赤子之心,更让我们从中感受到中国科技事业蓬勃发展的强劲脉搏。

科研的种子在乡间悄然萌发

1977年,张永胜出生于甘肃通渭农村。在那个物资匮乏的年代,村里难得一见的飞机、汽车等现代装备深深吸引着他。他常常缠着大人问这问那,渴望了解这些“铁家伙”的奥秘。随着年龄的增长,他渐渐意识到,这些装备的强大性能离不开各种关键材料的支撑。这种朴素的认知,在他心中种下了对材料科学的浓厚兴趣。

“人类文明经历了石器时代、青铜时代、铁器时代……每一次人类文明进步实际上都是生产工具的材料起着关键作用。”张永胜表达了他对材料的深刻见解。高考填报志愿时,张永胜毫不犹豫地选择了甘肃工业大学(现兰州理工大学)的材料专业。在这里,他学习了金属学与热处理相关知识,无数个日夜的不懈努力,为他日后的科研道路奠定了坚实基础。“那个时候,能考上大学就已经很不容易了,更何况是自己喜欢的专业。我心里就想着,一定要好好学习,将来能为国家做点事情。”张永胜回忆道。

2001年毕业后,大部分同学都去了沿海发达地区,但张永胜并未心动。在马勤教授的推荐下,他进入了中国科学院兰州化物所,由此开启了他与“润滑”的不解之缘。在陈建敏研究员和胡丽天研究员的指导下,他不断学习深造,于2008年获得物理化学理学博士学位。

润滑材料,看似不起眼,却在高端装备中扮演着至关重要的角色。无论是航天飞机的发动机,还是精密机床的轴承,都离不开高性能的润滑材料。它们关乎国家战略安全和产业升级,是我国亟须突破的关键核心技术。张永胜深知自己选择的这条路注定充满挑战,但他没有退缩,反而更加坚定了攻克技术封锁壁垒、掌握核心主动权的决心。

扎根西部开启“润滑”科研征程

张永胜的科研之路,离不开薛群基院士、刘维民院士等老一辈科学家的悉心指导。他们求真务实、创新奉献的精神,深深影响着张永胜,也坚定了他扎根西部,为国家发展贡献力量的决心。

面对诸多来自东部地区科研院所和企业的邀约,张永胜始终坚守在西部。“兰州化物所一直有着艰苦奋斗、默默奉献的精神。老一辈科学家在这里扎根了几十年,为国家做出了巨大的贡献。我们也要传承这种精神,继续为国家的发展贡献力量。”张永胜说。

从热处理到润滑材料,面对跨领域的挑战,张永胜没有畏惧,而是深入行业和用户,详细了解实际工况的需求,不断学习新的知识,与团队成员共同攻克技术难题。“做科研,不能闭门造车,一定要深入实际,了解用户的需求,才能真正解决问题。”这是张永胜经常挂在嘴边的一句话。科研工作必须以国家需求为导向,他告诫团队成员:“国家需要做什么,我们就做什么。”

2013年至2014年期间,他获得了赴美国西北大学作访问学者研究的机会。这段经历让他受益匪浅。他深刻感受到,虽然美国在某些技术积累和理念方面依然领先,但中国的基础设施建设和科研队伍的实力已经不逊于美国。尤其让他印象深刻的是美国在材料基因组方面的研究,他们通过高通量计算和实验加速新材料的研发。他敏锐地意识到,这种方法论将极大地提高科研效率,于是将其带回国内,应用于自己的科研工作中。“当时我就想,我们不能一直跟在别人后面跑,一定要有自己的创新。要把国外的先进理念和技术学过来,变成我们自己的东西。”张永胜说。

回国后,张永胜将所学知识应用于实际科研项目。他带领团队致力于解决极端环境下的润滑难题,为高端装备在高温、高转速等苛刻条件下的稳定可靠服役提供保障。

“极端”环境下的“极端”突破

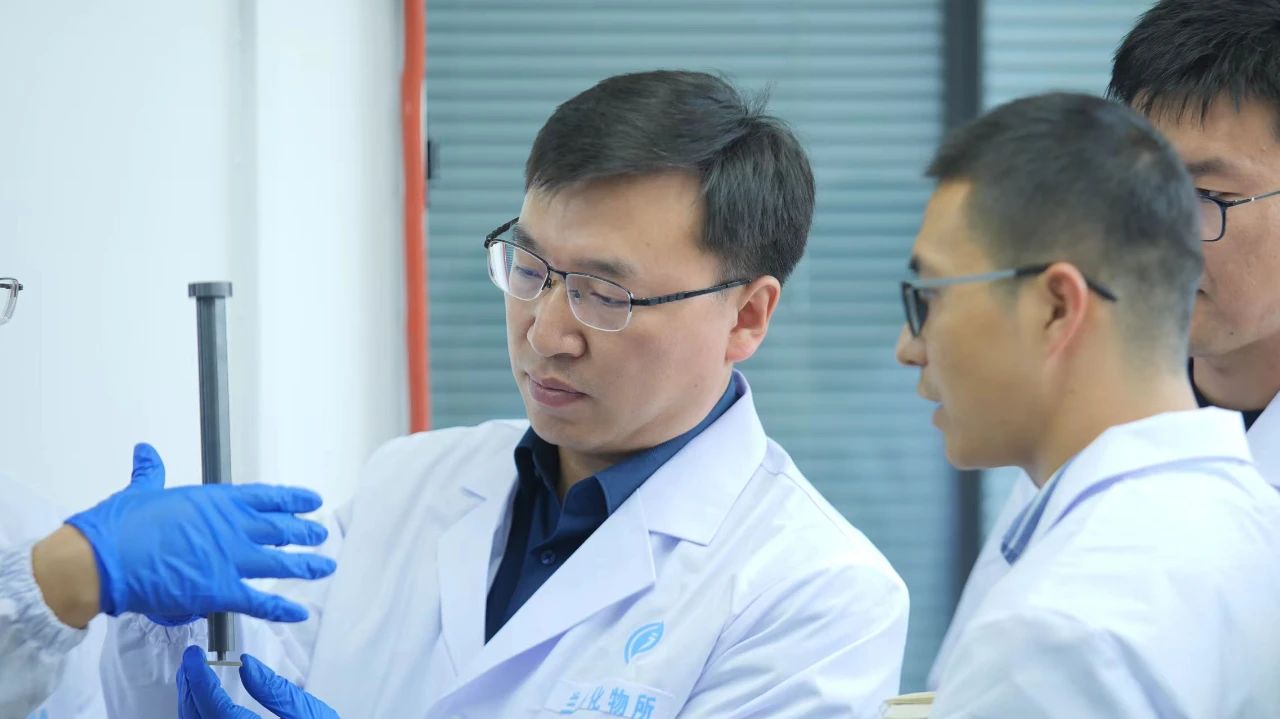

经过多年的努力,他带领团队成功突破了1300℃的高温润滑技术难题。研发阶段,张永胜深知理论与实验室设备的局限性。为了加速研发进程,在中国科学院仪器研制设备专项支持下,团队自主研发了一套模拟火箭发动机工况的地面模拟设备,实现了动密封测试环境的真实模拟。这套设备不仅提升了研发效率,更为后续科研工作奠定了坚实基础。

张永胜及其团队提出了“在严苛环境中服役的极端环境高温润滑材料的设计新原理”,突破了传统陶瓷复合润滑材料的局限。他们采用纳米化技术和仿生设计,并专注于陶瓷复合润滑材料的研发,最终成功地为高温、高速工况下的润滑材料应用提供了新的解决方案。团队通过原位成型技术,解决了陶瓷部件与金属部件焊接后容易失效的问题,并克服了将实验室小尺寸样品放大到实际应用大尺寸构件过程中的一系列技术难题。

然而,研发之路并非一帆风顺。张永胜坦言,失败的次数难以计数,从材料体系到工艺优化,经历了无数次尝试和调整。特别是在高温润滑材料的研发方面,每提高 100℃,耐温性能都面临着巨大挑战。为了突破瓶颈,团队采取逐步迭代的方式,从1000℃、1100℃到1200℃……不断实验提升润滑材料的耐温性能,最终实现了关键性的突破。

标准引领推动科研成果转化

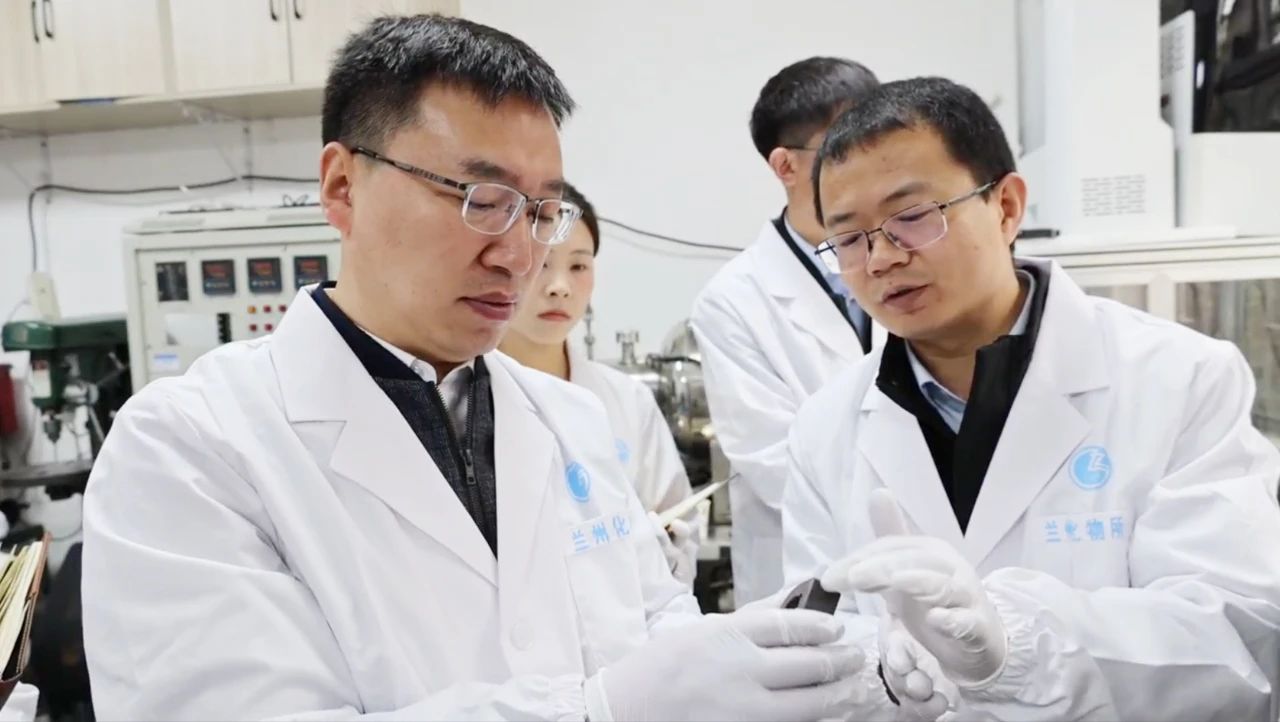

张永胜团队长期承担国家重大重点项目,其研制的“润滑密封材料产品与评价技术”有力支撑了航空航天等领域装备的迭代升级和创新发展。对于科研成果的应用,他有着深刻的认识,强调要打通从基础研究到工程应用的整个链条,确保材料的性能满足实际需求,并能够快速迭代升级。

将实验室的成果应用于实际工程机械领域,意味着要经历反复的、周期漫长的研发和验证过程。张永胜深知,制约中国润滑材料发展的不仅是材料本身的研发,还有评价技术的滞后。

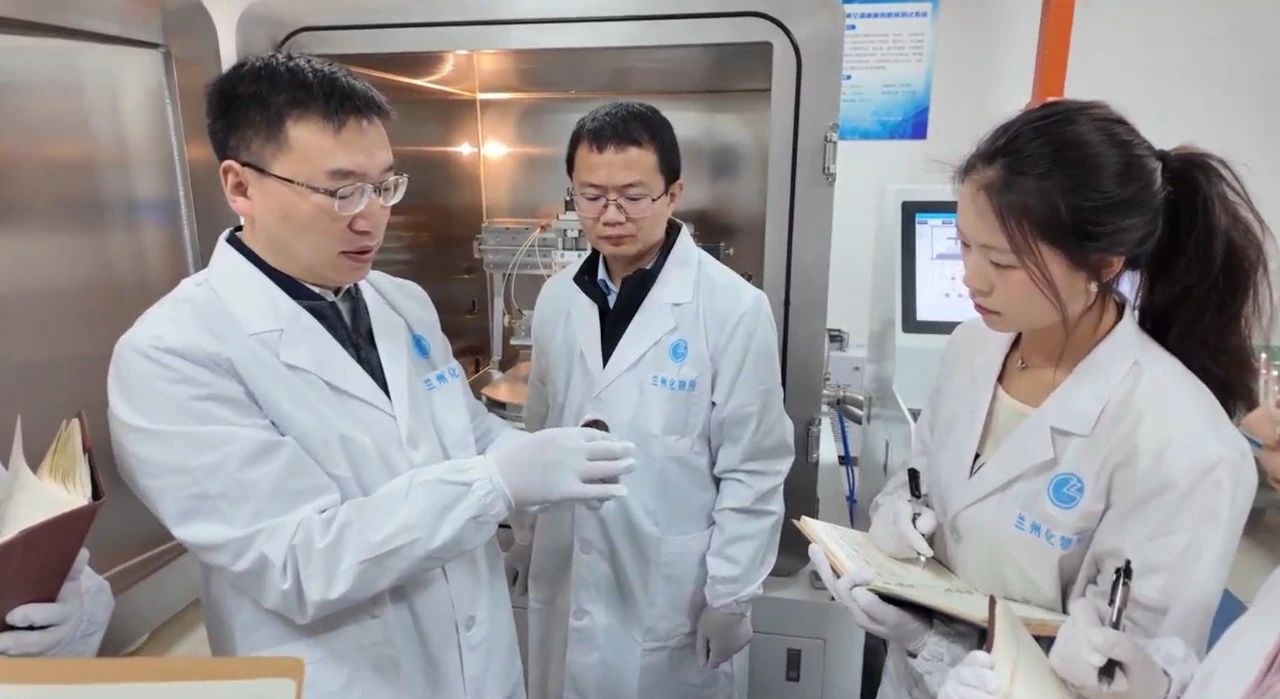

为了推动科研成果转化应用,张永胜果断下定决心,建立具有自主知识产权和自主可控的润滑材料性能评价技术体系。他组建了专用科学仪器开发和评价技术研发团队,与材料研发团队、工艺团队和制造团队协同工作,形成了一个完整的链条。这支成立于2021年的评价团队,致力于攻克评价装备领域关键核心技术,更重要的是,他们自主研发的多台/套评价装备是国内外首创性成果。

在构建评价技术体系的过程中,张永胜总结出实现润滑材料自主创新和应用的三个核心突破点:一是合成耐高温的新润滑材料;二是通过跨尺度的构筑设计和工艺研发,将材料制造成零部件;三是开发自主可控的评价技术。他深知,建立标准是推动科研成果转化为商品的关键步骤。虽然标准化过程涉及到各方利益的博弈,需要经过严格的审批程序,并可能遭到同行业的反对,但该团队坚持以科学的态度,充分论证标准的必要性和可行性,最终推动了国家标准的立项。

目前,已经商业化的超高温水氧环境摩擦测试设备、航空航天动密封测试系统以及滚动轴承模拟测试系统,全部基于国产零部件和材料实现了完全的自主可控。张永胜借鉴国外科研工作者自主搭建设备的思路,并结合自身科研需求,研发出能够更好地模拟实际工况的非标设备,为材料研发提供更有针对性的指导,显著缩短了研发周期,大幅降低研发成本。“我们就是要打破国外的垄断,做出我们自己的东西。”张永胜坚定地说。

润物无声向“新”行

在航天领域,张永胜团队的重要贡献体现在显著提升了航天发动机的重复使用次数。通过研发高性能润滑密封材料产品与评价技术,他们成功地将航天发动机在超高转速或超高温下重复使用次数从最初的2次突破到了现在的20次以上,可极大地降低航天发射的成本,提高航天活动的效率,这些成果都为我国航天事业未来的发展奠定了坚实基础。与此同时,他们在航空领域也取得了突破性进展。张永胜团队研发的润滑材料为国产航空发动机的迭代升级提供了关键支撑,解决了跨越中的核心瓶颈问题。张永胜介绍说,其团队在液体火箭发动机关键部件,特别是涡轮泵动密封技术方面取得的突破,对于可重复使用火箭的发展至关重要。液氧火箭发动机涡轮泵负责将液氧等推进剂输送到燃烧室,其密封性能直接影响着发动机的性能和可靠性。为了解决多次点火启停中液氧易泄漏的问题,该团队在材料的迭代优化、加工性能和密封设计方面进行了大量的研究和实验。

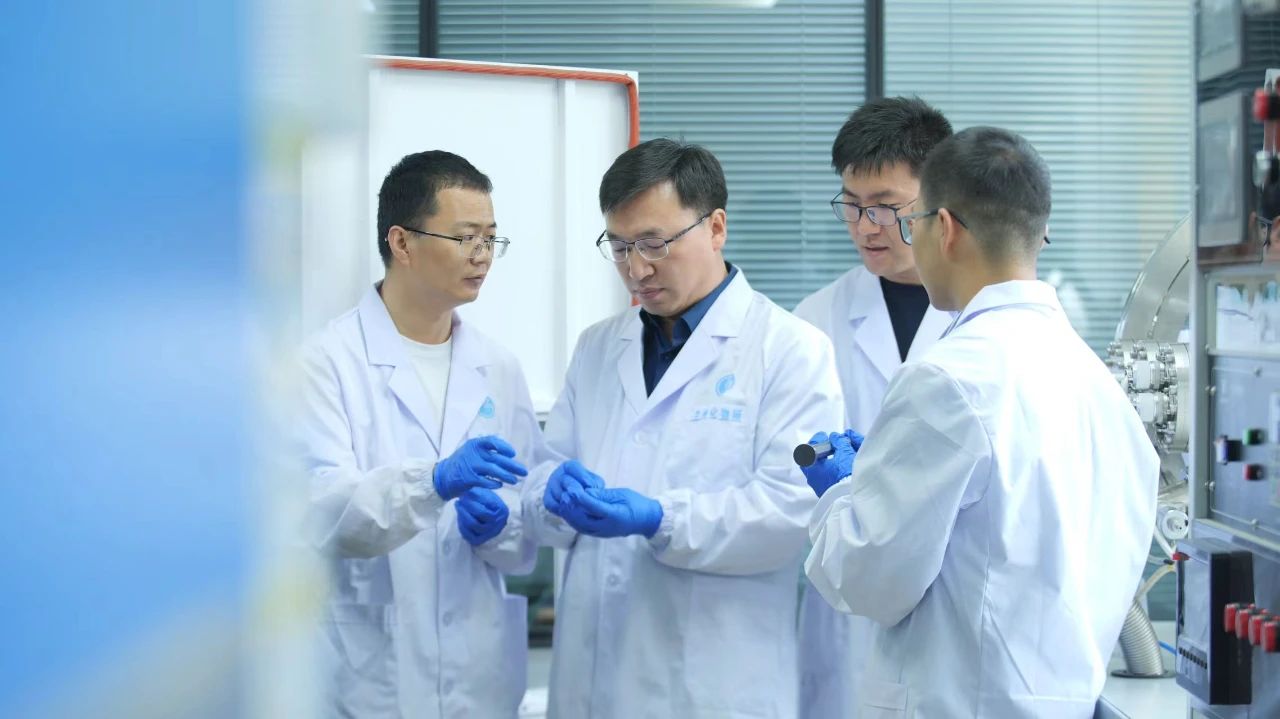

在谈及取得的成就时,张永胜始终保持谦逊的态度,将荣誉归功于团队的集体努力,强调团队精神在科研工作中的重要性。张永胜认为科研工作需要高度的团队精神,并将团队比作一个阶梯,每个成员都在不同的位置上发挥着自己关键的作用。

张永胜认为,兰州化物所自1958年筹建以来,一代代科研人员秉承着老一辈科学家的奉献精神,在西部艰苦的环境下默默耕耘,才取得了今天的成就。西部地区在待遇等方面与东部存在差距,唯有依靠精神力量的支撑,才能吸引和留住人才,推动科研事业的发展。作为一名全国先进工作者,张永胜深知这份荣誉的意义,他认为这不仅是个人荣誉,更是对兰州化物所老一辈科研工作者精神的传承。他希望通过自己的行动,将这种精神传递给下一代。

如今,张永胜又瞄准了新的目标——智能润滑材料。“未来的润滑材料应该能‘感知’环境变化,实现自我感知、自我调节、自我修复。”在他的带领下,团队已经开始探索人工智能与材料科学的交叉研究。“国家提出载人登月和深空探测等计划,这对润滑材料提出了更高要求。”张永胜说,“我们必须跑得更快些。”

张永胜载誉归来后,兰州化物所召开了全国先进工作者事迹座谈会。座谈会上年轻的科技工作者们共同分享着这份来之不易的荣誉,真切地表达着对张永胜科研精神的赞叹。“张老师20多年带着我们一直在啃严苛环境下的润滑材料技术硬骨头,他有着盯住一个目标攻坚克难、精益求精的坚韧精神……”“张老师经常带我们举办一些国际和国内的大学科、小学科会议,引导我们向交叉学科融合……”

张永胜,一位扎根西部、心怀家国的科研工作者,他用自己的行动诠释了“爱国、创新、求实、奉献”的科学家精神。他润物无声,默默地守护着国之重器,将论文写在了祖国大地,写在了浩瀚星空。在兰州化物所的实验室里,我们看到了一群年轻的面孔,他们正在张永胜的带领下,为国家高端装备的发展,默默奉献着自己的青春和智慧。他们就像一支支小小的“润滑剂”,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献着自己的力量。