科研进展

寒旱所对“中新世亚洲内陆干旱化宏观驱动因素”的新认识

亚洲内陆地区不仅包括全球最大的非地带性干旱区, 还包括青藏高原及诸多高大山脉在内的剧烈地形起伏, 同时紧邻湿润的东亚和南亚季风区, 对比尤为强烈, 成为地球上最引人注目的地理环境景观。这其中, 亚洲内陆干旱区及其干旱化是对人类生存环境影响最为深刻、最为直接的问题, 因为在全球变暖背景下, 叠加在人类强烈活动基础上的干旱区变得更加脆弱, 它的扩张或变迁都会直接影响人类的生存和可持续发展。中新世是行星干旱带瓦解, 亚洲内陆干旱化形成的关键时期。位于亚洲内陆干旱区东部边缘的黄土高原, 广泛分布着风成黄土-红粘土序列, 以连续性好、沉积速率高、时间跨度长并含有丰富的古气候信息为世界所瞩目, 过去将粉尘堆积的历史从约2.6 Ma, 或者7-8 Ma下延到中新世中期, 甚至更早(渐新世晚期,约25 Ma), 这些研究不仅将干旱化开始的时间下推到更老, 而且还细化了中新世以来干旱化阶段性加强的特征, 并将这些研究与青藏高原的构造运动联系起来, 提出青藏高原阶段性的强烈隆升可能是亚洲内陆干旱化的主要控制因素。部分研究人员则将研究转向了亚洲腹地, 那里主要由大型内陆盆地组成, 盆地中堆积了巨厚的新生代沉积物, 由于空气干燥, 又为粉尘提供了源区和场所, 为详细探讨内陆腹地的干旱化过程提供了物质基础和独立的证据支持, 比如中新世晚期塔克拉玛干沙漠的形成, 渐新世末期准噶尔盆地粉尘堆积的出现等, 成为亚洲内陆地区阶段性干旱化的第一手资料和典型证据。同时, 最新的研究从对气候环境反应最为敏感的有机指标—孢粉学的角度入手, 建立了柴达木盆地、天山南北两侧以及天水盆地等多个孢粉序列, 为获取在中新世较长时间尺度上的气候变化记录, 论述干旱化的驱动机制提供了证据。

中国科学院寒区旱区环境与工程研究所联合其他科研单位综合研究表明:中新世时期宏观空间尺度上的干旱化驱动很可能受到全球变冷控制为主,而在青藏高原的东北缘和西北缘,山地隆升产生的截雨效应则更加明显。也就是说,全球变冷在亚洲内陆干旱化进程中起到了更加重要的作用。最后, 研究者们还指出未来应继续加强对亚洲腹地有效气候代用指标的进一步研究, 以保证代用指标本身质量, 为未来进行驱动因素和机制的探讨提供更为坚实的基础证据。

该论文已发表在国际前沿科学杂志<<Earth Science Reviews>>, Miao Yunfa, Herrmann Mark, Wu Fuli, Yan Xiaoli, Yang Shengli, 2012. What controlled Mid-Late Miocene long-term aridification in Central Asia? –Global cooling or Tibetan Plateau uplift: A review. Earth Science Reviews, 112, 155–172).

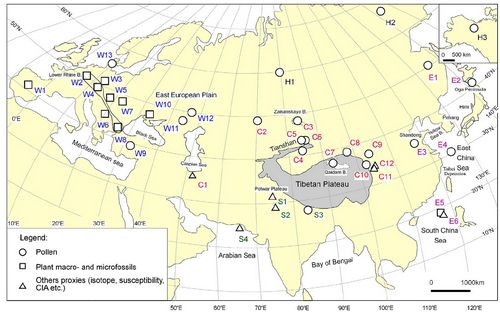

欧亚地区中新世孢粉和其它地质记录点的分布特征

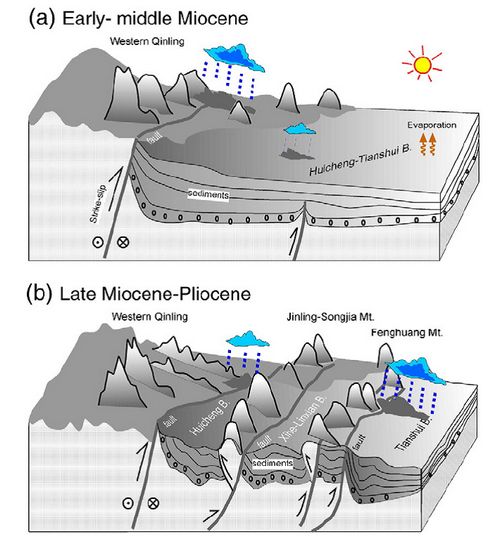

山地不同位置隆升对水汽截留作用的卡通示意模型

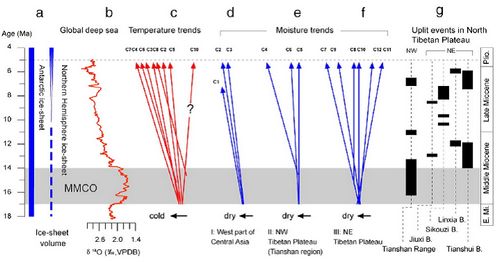

青藏高原北缘孢粉记录对全球变冷、青藏高原北部抬升的耦合对比