科研进展

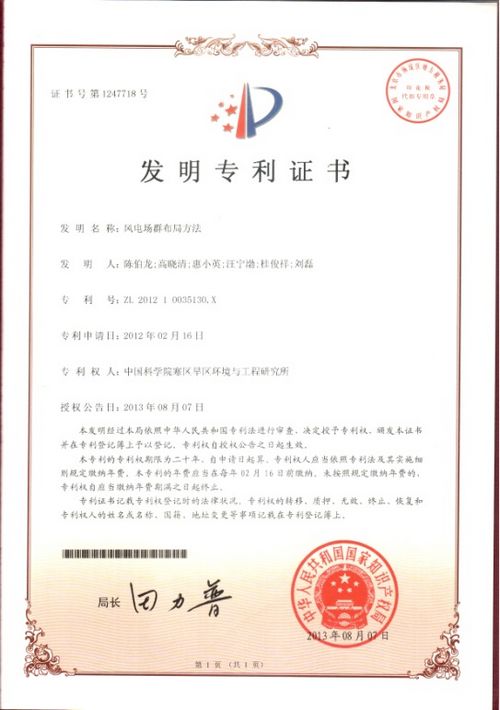

寒旱所风电场群布局方法获国家发明专利

日前,中国科学院寒区旱区环境与工程研究所博士生陈伯龙在其导师高晓清研究员的指导下,针对目前国际上风电场群在规划建设中没有相关理论的空白,利用大气边界层和大气动力学理论,建立了风电场的数学物理模型,借助模型分析研究了风电场的整体尾流效应和尾流距离。此方法获国家发明专利(专利号:ZL201210035130.X)。

随着全球能源危机和环境危机的日益加重,可再生能源的发展已成为全球应对能源危机和环境危机的有效手段。风能资源的开发是目前可再生能源开发的重要内容。在我国千万千瓦级风电场群的规划建设中,风电场群的优化布局理论一直是一个空白。风电场群布局是指在风电场群的建设中,合理设计和优化风电场相互之间间距的问题。其主要目的是为了最大程度利用风能资源,减少上游风电场对下游风电场的影响,提高下游风电场的发电效率和土地的利用率。

研究主要取得以下结果,从理论上推导出风电场出口处轮毂高度的水平风速以及风电场整体的尾流距离,这一距离由风电场中分级的布局参数和规模参数决定;在确定这些参数的条件下,可以通过风电场数学物理模型来确定风电场的整体尾流距离。这可作为大型风电场群建设中风电场相互之间场间距的参考值。研究成果对大型风电场群规划选址和建设有重要的指导意义。

本研究项目受到中国科学院“科技支甘”工程项目“甘肃酒泉风能预报集成研究”和中国科学院“西部之光”人才计划联合学者项目“甘肃省风能资源精细化评估研究”共同资助。