科研进展

兰州化物所基于低熵罚策略仿生高弹性聚氨酯研究获新进展

聚氨酯分子结构由软段与硬段交替共聚而成,其中硬段通过超分子组装形成相对稳定的硬相,赋予材料优异的模量和强度,而软段则通过构象调节提供长程形变能力,使聚氨酯具备良好的弹性。因此,在轮胎、密封件、减震器等工程应用中,高弹性聚氨酯已成为不可替代的关键材料。

弹性体的弹性主要来源于熵弹性机制,即在拉伸过程中分子链从无序构象到有序排列时熵减少,形变释放后系统恢复高熵状态使分子链产生回缩力。然而,高强度与高回弹性的兼容始终面临挑战。传统的增强策略,如引入高密度动态键、硬质填料或化学交联,虽可有效提升强度,却往往限制了链锻的运动自由度,造成较大的熵罚(Entropy Penalty)——即形变过程中不可逆的熵损失,从而抑制弹性恢复,导致永久变形。 尽管氢键、配位键等动态键和硬质微区结构在增强弹性体韧性和强度方面取得一定进展,但它们所带来的链缠结和熵损失仍是实现高回弹性的关键障碍。因此,如何在分子设计上兼顾链段自由度与结构稳定性,实现聚氨酯弹性体高回弹性和高强度的协同统一,已成为高端工程领域亟待突破的核心难题。

近日,中国科学院兰州化学物理研究所润滑材料全国重点实验室3D打印摩擦器件组提出了一种解决上述问题的策略。自然界中,蜻蜓表皮中的节肢弹性蛋白(Resilin)以其极低的刚度、极大的应变能力和卓越的弹性而闻名,成为昆虫实现飞行、跳跃等能力的关键。其独特的奥秘源于异质相分离结构。受此启发,研究人员提出了一种新的思路,通过精确设计动态硬域的尺寸、间距和均匀性,模拟Resilin的微相分离结构,从而在增强弹性体强度的同时最小化熵罚。基于这一原理,团队人员开发出了一种兼具高弹性和高强度的低熵罚聚氨酯弹性体。

图1. 受蜻蜓角质层中弹性蛋白启发的低熵罚聚氨酯弹性体设计制备示意图

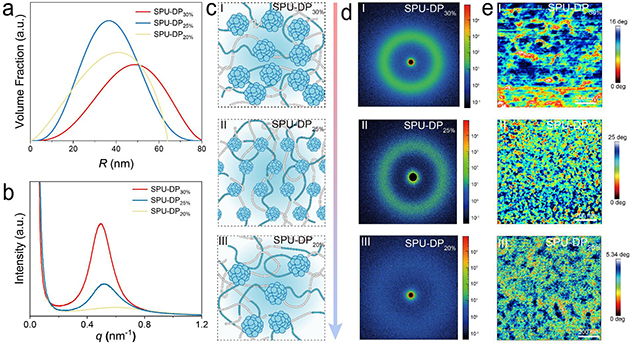

研究表明动态硬域通过氢键和配位键的聚集形成,并有效的嵌入软链中,从而诱导微相分离。研究人员通过设计不同的“刚柔并济”聚合物网络,可以创建具有明确尺寸、最佳间距和均匀聚集的动态硬域来精确控制微相分离状态,从而有助于调节弹性体网络的熵罚。在变形过程中,动态硬域逐渐解体(ΔS↑),而软链则发生应变诱导结晶(ΔH↓),两者之间建立了协同平衡。这种熵-焓补偿机制通过最小化净吉布斯自由能势垒(ΔG =ΔH–TΔS)进行控制。在恢复过程中,可逆的应变诱导结晶面释放储存的界面吉布斯能(ΔGs)以补偿构象熵损失(-TΔS),从而促进分子重排。

图2. 聚氨酯弹性体的硬相域尺寸及微相分离的精准调控

最后,研究人员通过机械性能测试证明,利用动态硬域精准控制微相分离,成功实现了聚氨酯弹性体在力学性能上的调控,突破了长期以来高强度和高弹性无法兼容的瓶颈。调控优化后的聚氨酯弹性体断裂强度超过80MPa以上,该拉伸强度超过了目前已报道的大多数人工合成弹性体。此外,该优化的聚氨酯弹性体在短程应变下表现出超过90%的回弹效率,且在长程应变下超过88%,该回弹效率也超过了目前所报道的大多人工合成弹性体,在短程变形时甚至可与生物弹性蛋白相媲美。

因此通过仿生低熵罚策略,成功实现了聚氨酯在强度和弹性的完美兼容,解决了传统聚氨酯“强则脆,弹则弱”矛盾,为高弹性聚氨酯材料的研发提供了新思路。

图3. 聚氨酯弹性体的力学强度、弹性以及弹性恢复机制

上述研究深化了聚氨酯弹性体在力学强度、弹性提升方面的创新进展,为功能性弹性体机械在复杂工程场景中的应用奠定了基础,有望显著推动其在轮胎、动态密封件、减震器防护材料等高端工程应用中的发展。

相关研究工作以“Low-Entropy-Penalty Elastomers With Synergistic Resilience and Strength Via Resilin-Inspired Microphase Separation”为题发表在Advanced Functional Materials上。白常成博士生为论文第一作者,刘德胜助理研究员、蒋盼博士(现在Institut Jacques Monod从事博士后研究)、王晓龙研究员为共同通讯作者。

上述研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、甘肃省科技计划、中国科学院特别研究助理资助项目、兰州化物所重点培育项目等项目的支持。