科研进展

兰州化物所联合香港城市大学在超耐磨高熵纳米复合材料方面获新进展

在高温极端服役条件下同时实现低摩擦与超高耐磨性,一直是材料学与摩擦学领域面临的核心挑战。传统金属材料在800 °C以上的高温滑动过程中易因热软化与氧化生成脆性碎屑,导致表面开裂、剥落而快速失效。虽然表面氧化物层在一定条件下能提供部分保护,但其脆性和附着力不足,致使在高载荷和长期运行中难以保持稳定。因此,如何构建一种能够在摩擦应力演化过程中动态适应并实现自修复的高温抗磨表层,成为该领域亟待解决的科学技术问题。

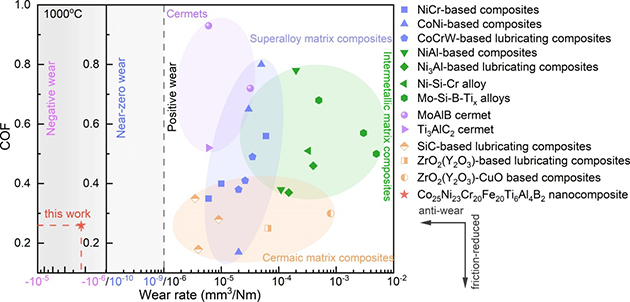

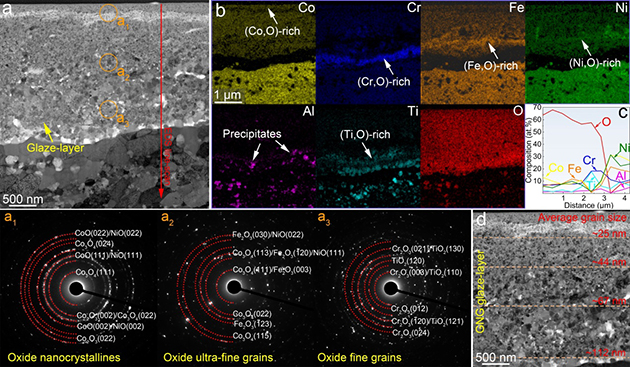

近日,中国科学院兰州化学物理研究所润滑材料全国重点实验室高温摩擦学课题组与香港城市大学机械工程系先进结构材料课题组,在长期合作基础上提出了一种基于晶体-非晶异质结构与梯度纳米氧化层协同调控的高熵纳米复合材料设计策略。团队设计制备了一种Co25Ni23Cr20Fe20Ti6Al4B2高熵纳米复合材料,包含高密度Ti–O富集非晶纳米析出相的多级异质结构。在1000 ℃和较高接触应力条件下,该材料表面原位生成微米级厚度的梯度纳米釉质层,其晶粒尺寸沿深度方向从表面25nm渐增至基体112nm,实现了应变逐层协调与应力有效缓解。得益于这一结构演化,该材料在1000 °C实验中获得了-2.3×10-6mm3/Nm的稳定负磨损率与0.26的低摩擦系数,刷新了金属基抗磨材料的高温性能纪录。

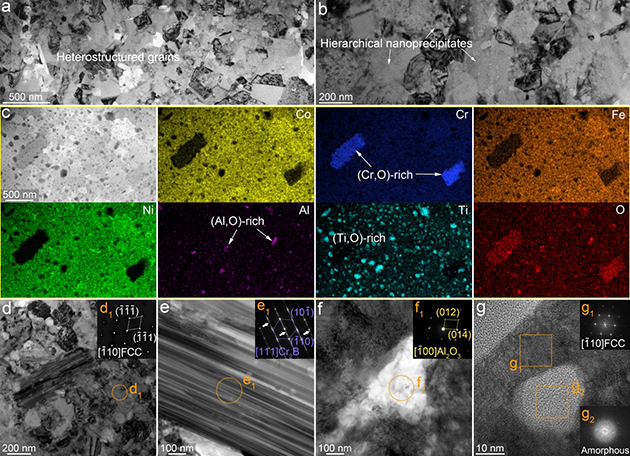

图1. Co25Ni23Cr20Fe20Ti6Al4B2高熵纳米复合材料的高密度分级异质性结构

图2. 各类已报道高性能抗磨材料在1000 ℃的摩擦学性能对比

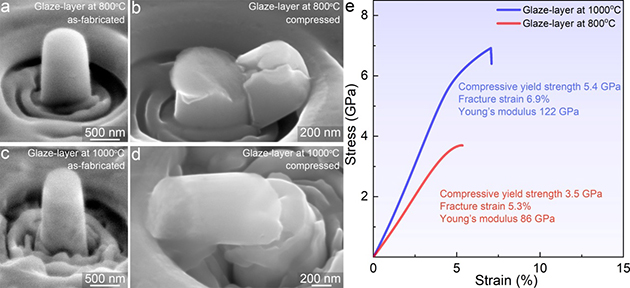

微结构表征与力学测试表明,该材料在1000 °C高温下形成的梯度氧化层展现出显著的深度依赖性弹塑性能。纳米压痕与微柱压缩实验发现,随着测试深度增加,该氧化层硬度逐渐下降而弹性模量上升,实现了异质性载荷传导路径优化。晶体-玻璃异质基体中的非晶纳米析出相在滑动过程中有效抑制了位错迁移与晶粒粗化,提升了基体的高温形变稳定性。同时,这些纳米析出相作为强化点位,激活了滑动面下的微带与堆垛层错网络,从而促进了表面层的动态再结晶。这一从微观结构到摩擦性能的协同调控,突破了传统金属在高温极限下无法维持润滑性能与结构稳定性的瓶颈。

图3.在1000 ℃摩擦过程中原位形成的梯度纳米釉结构

图4.在800 ℃和1000 ℃下形成的釉质层的力学性能

该成果为极端环境下摩擦学材料的设计提供了新的思路和方法,具有广阔的工程应用前景。提出的“基于多组分成分波动和结构梯度触发磨损自适应修复行为”的协同机制,不仅可用于燃气轮机、高速轴承、航空热端部件等高温机械系统,还可拓展至核能装备、空间探测器及高温模具等需要长寿命服役的关键部件制造中,对提升我国高端装备在极端条件下的可靠性具有重要意义。

相关研究成果以“Ultra-wear-resistant high-entropy nanocomposite through gradient nanograined glaze-layer at 1000 °C”为题,发表在国际复合材料领域Composites Part B: Engineering期刊上。论文第一作者为耿钰山博士(现香港城市大学博士后),兰州化物所杨军研究员和香港城市大学杨勇教授为共同通讯作者。

该工作得到国家自然科学基金、香港研究资助局普通项目和中国科学院青年创新促进会等项目的资助。