科研进展

兰州化物所联合德国马克斯·普朗克研究所在CO2无金属催化活化转化领域获新进展

化石能源的过度消耗导致大气中CO2排放量持续上升,引发严重的生态与气候危机,威胁人类可持续发展。为应对这一挑战,我国提出“双碳”战略,旨在降低CO2排放并推动经济的低碳绿色转型。通过催化转化将CO2转化为高附加值化学品,被认为是缓解CO2浓度的重要途径之一。然而,由于CO2分子具有高热力学稳定性和化学惰性,实现C=O键的有效活化始终是该领域面临的核心瓶颈。

中国科学院兰州化学物理研究所低碳催化与二氧化碳利用全国重点实验室丁玉晓研究员团队,长期聚焦碳材料表面化学研究(Adv Mater,2025,e2418239;Angew. Chem. Int. Ed. 2024,63,e202318043;Carbon 2024,222,118998;Adv Mater,2022,34,e2206025),该团队基于对非均相催化体系表面化学机制的深入理解,通过对碳材料表面特性与结构的精准调控,设计并构建了相应的非均相催化系(J. Am. Chem. Soc. 2025,147,12652;J. Energy Chem. 2025,106,398;Chin. J. Catal. 2025,70,115;J. Catal. 2025,447,116155 ;Nat. Commun. 2023,14,4449),并将其应用于低碳催化和二氧化碳利用研究。

CO2的规模化应用需要相应规模的能量输入,碳材料作为具有相应体量和规模的材料,可在CO2转化领域发挥重要作用。因此,探究碳材料与CO2之间的相互作用机制,对实现碳循环闭环具有重要意义。在碳材料催化剂设计方向,团队基于对碳表面结构的深刻理解,提出利用碳材料作模型催化体系构建高性能CO2热催化转化催化剂(Chem. Sci. 2025,16,11598); 在无金属碳基催化材料应用方面,团队基于离子液体前驱体或激光溅射方法,开发了系列杂原子掺杂(ChemElectroChem 2025,e202500189)碳基材料,并开展CO2活化与转化应用(Nanoscale,2025,17,1392)。

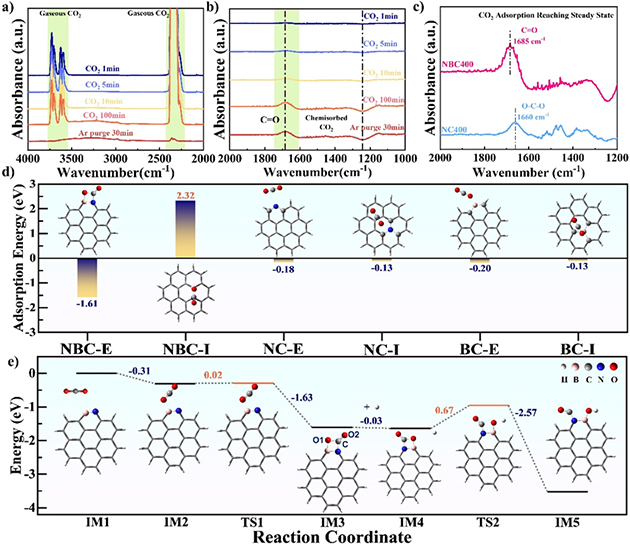

近期,团队与德国马克斯·普朗克化学能源转化研究所合作,在无金属催化CO2转化方面取得重要进展。研究人员在纳米碳表面成功构建出用于热催化CO2活化的无金属活性位点。量子化学计算结果表明,该催化剂表面可通过氢辅助裂解有效活化C=O键并生成CO。实验中,研究人员以硅烷为氢源,通过还原反应验证了该机理,并结合原位红外光谱与理论计算揭示了CO2在N、B杂原子位点的转化演化过程。这一发现不仅加深了对无金属催化选择性裂解CO2机理的理解,也为开发高效、低成本、可规模化应用的碳基热催化剂提供了新思路。相关成果以 “Heteroatomic Sites on Carbon: Thermal CO2 Activation and Transformation by Metal-Free Catalysis” 为题发表于 ChemSusChem(ChemSusChem,2025,e2501052,https://doi.org/10.1002/cssc.202501052)上。兰州化物所博士后张鹏为论文第一作者,兰州化物所丁玉晓研究员和马普化学能源转化所碳合成与应用组组长Saskia Heumann为论文共同通讯作者。

图1.纳米碳表面N-B位点催化CO2活化

上述研究工作得到了国家自然科学基金、中国科学院、兰州化物所、低碳催化与二氧化碳利用全国重点实验室和山东能源研究院企业联合基金的支持。

图2.理论计算结合原位红外揭示N-B位点活化转化CO2新机制