科研进展

当归麻口病病原鉴定和防控体系建立获新进展

当归(Angelica sinensis (Oliv.) Diels)是中医临床高频使用的“补血要药”,有“十方九归”之称。作为甘肃特色优势作物,当归种植产业对我国中医药原料供给发挥着重要支撑作用。当归麻口病是不同于根腐病的土传性“经典顽疾”,主要发生于成药期。在连作障碍和管理失衡的地块易暴发,气候异常叠加农药化肥不科学使用进一步加剧流行。该病显著降低当归的商品性并削弱质量稳定性,导致减产与品质下滑。目前关于其致病原因仍存分歧,使得针对性高效防控手段仍缺位,麻口病已成为制约道地当归可持续种植的核心瓶颈。

中国科学院西北生态环境资源研究院道地药材病害研究团队历时四年,在甘肃定西市岷县当归主产区开展大尺度病害流行学调查与多点田间采样,从当归麻口病发病土壤与病变根组织中系统分离获得病原相关菌株,比较不同地区分离物的种类与数量构成,并结合形态学与分子鉴定结果,在室内与田间条件下完成致病性验证与回接分离。

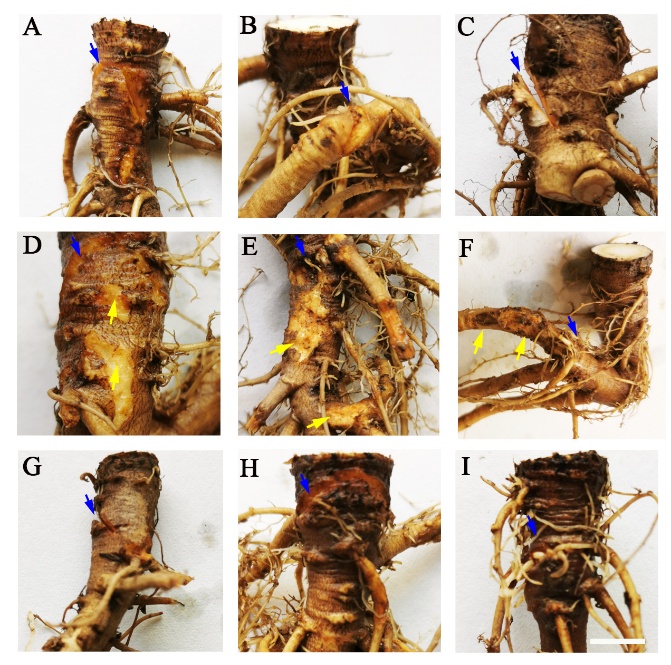

综合证据表明,双核立枯丝核菌 AG-K(Ceratobasidium sp. AG-K)为当归麻口病的主要致病真菌。与传统“根腐病”病因不同,双核立枯丝核菌能够诱发麻口病典型的地上部叶片黄化/坏死斑与地下主根表皮纵裂等症状,进而造成商品性和质量指标的下降。

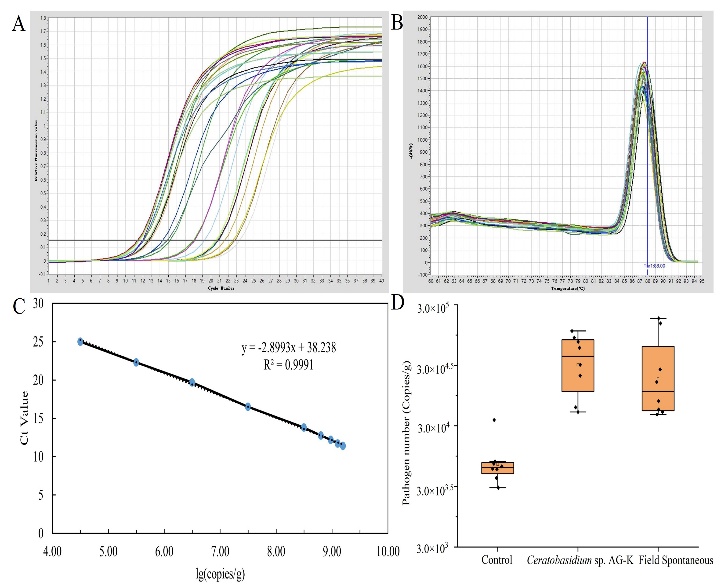

此外,研究团队建立并优化了针对该病原的特异性 RT-qPCR 检测体系,可对样品中病原实现快速监测与绝对定量,用于田间流行动态监测与防控效果评估,为制定区域化、精准化的综合防控策略提供技术依据。

研究同步开展了生防资源筛选,获得了对双核立枯丝核菌具有抑制作用的候选拮抗菌株,体外拮抗试验显示该菌株对病原具有显著抑制效应,为后续生物防治方案的开发与应用打下基础。

该研究成果以Identification and Quantification of Pathogenic Binucleate Ceratobasidium sp. AG-K Responsible for Root Coarse Bark Disease (Makou) in Angelica sinensis in Dingxi,China为题发表在美国植物病理学会会刊Plant Disease。西北研究院博士毕业生刘洋为论文第一作者,王若愚研究员为论文通讯作者。该研究获中国科学院全球共性挑战专项、甘肃省科技重大专项和甘肃省国际合作基地等项目的支持。

论文链接:https://apsjournals.apsnet.org/doi/10.1094/PDIS-12-24-2644-RE

立枯丝核菌分离物致病性测试

立枯丝核菌AG-K定量检测体系的建立