科研进展

青海盐湖所科研人员在《Nature Communications》发表钾浮选剂光催化降解最新研究成果

十八胺(ODA)和十二烷基吗啉(DMP)是浮选法生产钾盐的常用浮选药剂,其在水中的溶解度低,结构稳定难以实现快速自然降解。ODA和DMP在盐湖体系中的富集,不仅对盐湖生态环境构成潜在威胁,还对钾盐及其他高品质盐湖化工产品开发造成不利影响。因此,对钾浮选药剂开展高效处理,特别是催化降解方面的研究已成为盐湖资源绿色高值开发利用过程中亟需关注的问题之一。

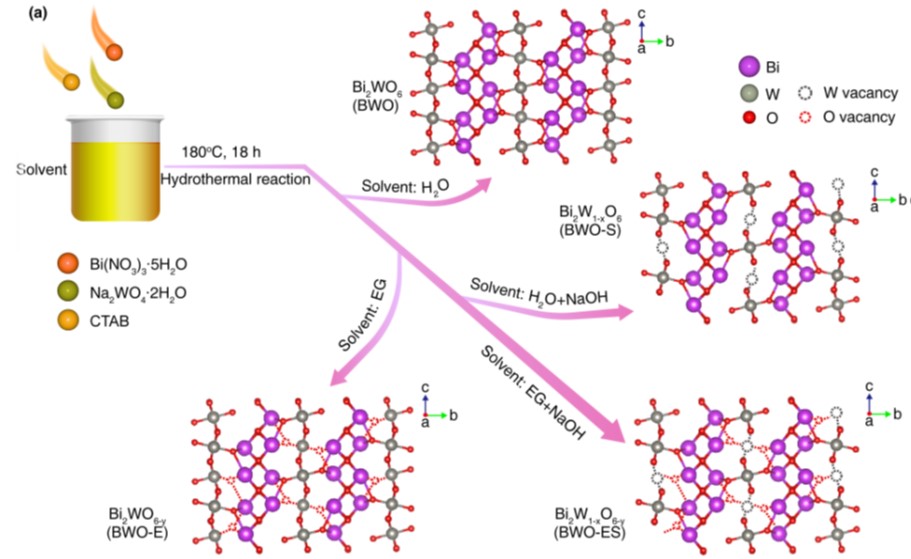

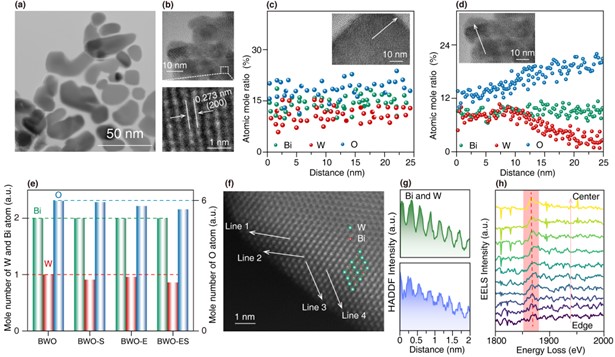

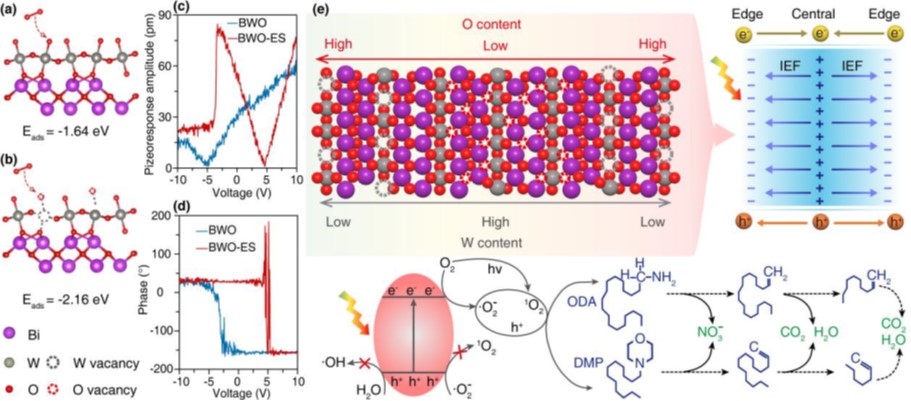

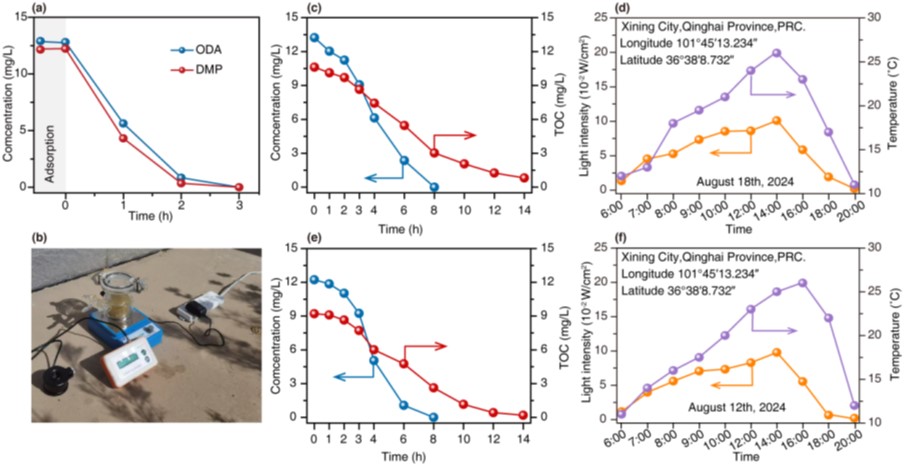

中国科学院青海盐湖研究所轻合金与稀散元素分离课题组根据钾盐浮选药剂性质特点,聚焦绿色高效处理的研究需要,结合高原地区自然光辐照强度大等优势,优化光催化材料缺陷工程改性策略,成功制备金属/非金属双缺陷铋酸盐光催化材料,考察其对可见光的吸收利用,并对双缺陷结构改性铋酸盐光催化剂的催化作用机制开展深入剖析。研究发现,在水热制备Bi2WO6过程中加入适当比例的还原剂(EG)和刻蚀剂(NaOH),可以实现“一锅法”在Bi2WO6纳米片的中心和边缘区域分别构筑O缺陷和W缺陷,强化提升铋酸盐的催化性能。机理研究发现:在双缺陷结构材料(BWO-ES)中,W缺陷作为负电荷中心,O缺陷充当局部的正电荷中心。当这些带相反电荷的缺陷在晶格不同位置建立时,使Bi2WO6材料的静电偶极距由本体材料(BWO)的1.54 D提升至BWO-ES的48.15 D,促使材料的内建电场强度提升2.74倍,为光生电子-空穴对的有效分离提供了内部驱动力,从而抑制光生载流子的复合,表现的瞬态荧光寿命由BWO的1.61 ns提升至BWO-ES的2.63 ns。此外,O缺陷的构筑降低了材料的带隙(2.78 ev→2.54 eV),拓展了材料的光响应范围(446 nm→488 nm)。在可见光(λ≥400 nm)照射下,BWO-ES对十八胺(ODA)和十二烷基吗啉(DMP)的降解速率分别达到13.31 mg/L·h和14.40 mg/L·h,是本体BWO材料降解速率的3.64倍和3.59倍,可实现盐溶液中ODA、DMP的完全矿化。

此项研究在提升铋酸盐材料光催化活性的同时,通过双缺陷改性策略克服了单一氧缺陷(BWO-E)和单一钨缺陷(BWO-S)结构在光催化过程中因O2吸附和活性物种氧化而失活的问题,在循环实验中未见活性降低。本研究不仅拓展了缺陷构筑改性光催化材料的设计思路,高盐度体系中的适用性还为可见光驱动实现钾盐浮选药剂的高效降解提供了新途径。该成果以“Region-Specific Defect Engineering of Bi2W1-xO6-γ Induces Nanoscale Electric Fields and Surface Active-Sites for Enhanced Visible-Light Oxidation of Salt-Lake Flotation Agents”为题已正式被国际重要学术刊物《Nature Communications》(科学院分区1区,JCR一区)接受,青海盐湖所叶秀深研究员和张思远助理研究员为文章的通讯作者,博士研究生马亮作为第一作者。该工作得到国家自然科学基金(U24A20551、12505291)、中国科学院基础研究青年团队计划项目(YSBR-039)、青海省国际合作项目(2025-HZ-803)以及青海省昆仑英才人才项目的支持。

图1 缺陷性铋酸盐材料制备过程示意图

图2 BWO-ES材料的缺陷分布表征

图3 BWO-ES材料的催化性能强化及浮选剂降解机制

图4 BWO-ES材料自然光下对钾盐浮选剂的催化降解行为

审核:葛飞