科研进展

冻土未冻水形成机制和建模研究获新进展

冻土中的未冻水变化是土体水-热-力耦合过程的重要内容。现有的未冻水理论模型主要基于土水势理论,其表征基质势、含水量关系的土水特征曲线存在显著个体差异,且缺乏以土壤物理性质为基础的参数化方案,制约了未冻水模型的参数化与推广应用。

中国科学院西北生态环境资源研究院科研团队对冻土未冻水(主要是结合水)与电解质溶液进行了同源性研究。结果表明,冻土中复杂的相变过程与“盐水冰点低于0℃”“公路撒盐除冰”等日常现象具有相同的理化机制。

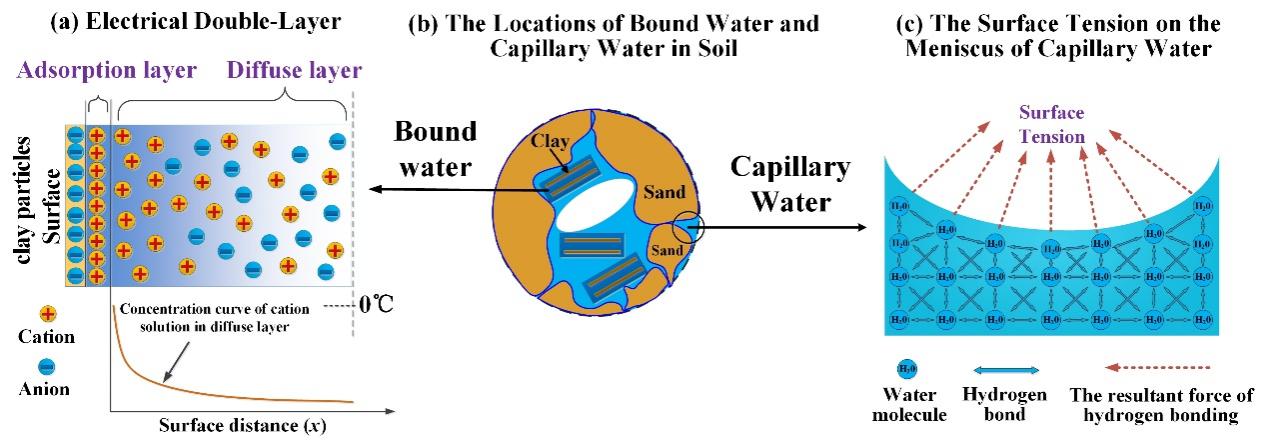

研究通过将电解质溶液相变机制与双电层理论相结合,构建了冻土未冻水理论模型,定量刻画了土壤盐分(溶液浓度、溶质种类及比例)、表面电荷密度、温度以及土壤类型(比表面积)等因素对未冻水含量的影响,克服了传统土水势模型难以实现物理参数化的固有局限。

此外,研究推导出三种不同形式的未冻水模型表达式,不仅在统一的理论框架下涵盖了十余种半经验模型,而且为这些半经验公式提供了清晰的物理机制和参数对应关系,有助于厘清不同模型之间的差异及其适用条件,降低模型选择和参数标定的不确定性,为冻土水–热–力耦合数学模型中水-冰相变过程提供了参数化基础。

相关研究成果以Parameterized modeling of unfrozen water in frozen soil based on the freezing characteristics of multicomponent cation solutions and the electrical double‐layer theory of clay colloids为题,发表于国际权威期刊Water Resources Research。西北研究院高晓清研究员为第一作者,靳潇助理研究员为通讯作者。研究得到中国科学院基础与交叉前沿科研先导专项、国家自然科学基金等的资助。

论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2025WR040886

结合水和毛细水成赋存形态和形成机制示意图